| ツマベニチョウはとても美しい蝶です。 |

| 私は数年前の夏、屋久島で見たある光景を忘れることができません。純白と鮮紅色のあざ |

| やかなツマベニチョウが、胸のすくような飛翔を見せて目の前のハイビスカスの花に舞い |

| 降りて来たのです。目の届かない高い所から次からつぎと急降下して、真っ赤なハイビス |

| カスの花から花へと吸蜜を続けるさまに、我を忘れて見とれました。 |

| そのツマベニチョウが、鵜戸神宮の森に生息していることが1989年(平成元年)に確認され |

| ました。南郷町の大島でも発見され、現在までのところ、この2ヵ所が宮崎県の生息地とな |

| っています。鵜戸神宮の森には食樹のギョボクが何本か生えており、それにツマベニチョ |

| ウが棲み着いたものと思われます。この幼虫用のギョボクと成虫用の蜜源のハイビスカス |

| 等を、日南海岸や青島一帯に植えることによって、ツマベニチョウを四季折々に舞わせた |

| いというのが、この小冊子を作成した趣旨です。 |

| もともとツマベニチョウは南方系の蝶で、屋久島や奄美大島、沖縄などに広く分布してお |

| り、今からかなり以前に大隅半島の佐多岬付近に生息していたのが、何十年もかけて北上 |

| して鵜戸神宮にたどり着いたと考えられます。 |

| 従って、そんなに簡単に誘引できるとは思えませんが、現在では宮崎県のほば全域に生息 |

| している同じ南方系の蝶のタテハモドキが、徐々に北へ分布圏を広げた事実等を考えあわ |

| せると、あながち不可能とは言い切れません。条件を整えればそれは実現出来ると確信い |

| たします。 |

| 今はエコロジーの時代といわれています。世界的な自然破壊に対し、人間も生態系の一員 |

| であるという視点から自然との調和・共存をめざした生活・社会等のあり方を追求しよう |

| とする考え方が一般的となりました。「太陽と緑の国」と称され、岩切章太郎さんが「大 |

| 地に絵を描く」手法で作り上げられた日南海岸や青島一帯に、優雅なツマベニチョウが翔 |

| ぶようになれば、観光客も喜ばれるに違いありません。 |

| 皆様の絶大なご協力をお願いしてやみません。 |

| ツマベニチョウには次の3つの効用があります。 |

| (1)自然に親しむ(2)情操教育に役立つ(3)観光客に喜ばれる。 |

| 今日ほど自然を知り、その限りない恩恵に感謝することが大切な時代はないと思います。 |

| 私たちは野生生物を観察することによって自然への関心がたかまり、ひいてはその保護活 |

| 動の必要性に気づかされます。昆虫に興味を痔つということは、それとの関連で自然と仲 |

| よくなることです。昆虫のなかでも蝶、特にツマベニチョウは、一度見たら決して忘れる |

| ことができないほどの美しさを持っていて、人々に優しさと潤いを与えずにはおきません。 |

| 全国的に有名な日南海岸や青島一帯に、ダイナミックなツマベニチョウの飛翔が普通に |

| 見られるようになったら、どんなに素晴らしいことでしょう。県内の人だけでなく、県外 |

| のお客様にもきっと評判になると思います。 |

| 次のことから、誘引は可能と確信します。 |

| (1)蝶は繁殖力が旺盛で、条件が整えばどんどん増えます。後述の「北限の域を広げたタテ |

| ハモドキ」の項をご覧下さい。 |

| (2)ツマベニチョウの幼虫が食べるギョボクは、日南海岸や青島地区では冬も枯れず、蝶も |

| 蛹や幼虫で越冬できると信じます。宮崎市内の民家の軒下でも越冬した記録があります。 |

| (3)鹿児島県の指宿市や山川町でツマベニチョウの誘引に成功しました。 |

| 後述の指宿市や山川町の実例の項をご覧下さい。 |

| (1)ギョボクをお持ちの方から挿し穂を分けていただき、出来るだけ沢山挿し木をし、種子 |

| が入手できればそれを播いて増やします。 |

| (2)ギョボクの苗を育てていただく方のご助勢を仰ぎ、3〜4年後に適当な場所に定植させて |

| もらいます。特に冬でも比較的暖かい海岸沿いの方々のお力添えで、幼木の保護・生育が |

| 出来れば幸いと思います。 |

| (3)日南海岸・青島地区に成虫の餌となる蜜源の草花を沢山植えていただきます。ツマベニ |

| チョウは、ハイビスカスやランタナの花などの蜜を好みますので、国道220号線の沿線や |

| 公園、民家の庭先などに、それらの草花をいっぱい植えていただきたいと思います。 |

| (4)日南海岸または青島地区の適当な場所に「蝶の飼育舎」を造っていただけたらツマベニ |

| チョウの保護、増殖がはかれると思います。野生の蝶には寄生蜂や野鳥など沢山の天敵が |

| いて、卵から成虫になる確率は数パーセントもないといわれていますので、後述の鹿児島 |

| 県の西之表市の「ツマベニチョウの館」みたいな施設が出来ることを期待しています。 |

| ○ギョボクをお持ちの方へ |

| 挿し穂用の小枝をなるだけ多くお分け下さい。お分けいただく時期は、挿し木の適期に |

| あわせて5月上旬の直前にお願いします。(素人の私の乏しい経験から適期を5月上旬と記 |

| しましたが、ほかに挿し木の出来る時期をご存じの方はお教え下さい) |

| ○挿し木をして下さる方へ |

| ご自分でギョボクを挿し木して増やして下さる方がおられましたら、お知らせ下さい。 |

| 挿し穂を斡旋いたします。 |

| ○幼木を育てて下さる方ヘ |

| ギョボクの幼木は寒さに弱いため、活着後1〜3年問は鉢植えにして冬場には軒下などに |

| 移す必要があります。適当な場所のない人のために、幼木を育てていただけませんか。 |

| 定植可能となった苗は、お許しを得て適地に植えさせていただきます。 |

| ○ギョボクの苗や種子の人手先をご存じの方へ |

| 鹿児島県を含めて、苗や種子を販売または分譲してくれるところをご存じの方はお知ら |

| せ下さい。 |

| ○その他、ツマベニチョウの誘引にづいてのご意見をお聞かせ下さい。 |

| ※以上のご連絡は下記へお願いいたします。 |

| 〒880-0955 宮崎市桜ケ丘町1-4 |

| TEL0985-47-6532 海老原秀夫 |

| ごあいさつでも申し上げましたが、ツマベニチョウと同じ南方系の蝶のタテハモドキが、 |

| 近年になって北限の域を広げたことや、鹿児島県の指宿市と山川町が20数年来、ツマベニ |

| チョウの誘引、増殖につとめられた結果、今では個体数が著しく増えて、四季を通じて見 |

| られること等について次に申し述べます。 |

| 〔1〕北限の域を広げたタテハモドキ |

| 宮崎県内の平野の水田や河川敷では、9月になると大きな目丸模様の蝶が目立つように |

| なります。それは東洋の熱帯、亜熱帯地区に広く分布するタテハモドキという蝶で、昔は |

| 宮崎にはいなかったのです。 |

| 30年くらい前の1965年(昭和40年)頃になって、県南部より急速に分布を広め、今では |

| 北部の北浦町まで生息するようになりました。その北上の模様を述べた文章から引用させ |

| てもらいますと… |

| 「タテハモドキが大隅半島・薩摩半島南部で発生・土着が確認されたのは、1958年(昭 |

| 和33年)頃です。1960年(昭和35年)には串間市で越冬成虫が採集され、1965年(昭和40 |

| 年)頃より宮崎平野で定着が認められるようになり、以後宮崎東海岸地域を北上、1973年 |

| (昭和48年ジには延岡市まで北進しました。(白水隆氏)」 |

| 「このように急速にタテハモドキが北上した背景には、九州南端部で早期水稲の栽培が |

| 定着したことも幸いしたと思われます。 |

| 大隅半島や宮崎県南部で1957〜8年(昭和32〜3年)頃から早期水稲が作られるように |

| なり、その刈り取り後に生えたスズメノトウガラシを餌として、タテハモドキが大量に増 |

| えたと考えられます。それまでは、食草のイワダレソウに頼って細々と生きていたのが、 |

| 持ち前の広い食性によって、オギノツメも利用しつつ北進をしています。(福田晴夫氏)」 |

| 〔2〕ツマベニチョウの生態 |

| 蝶類図鑑によりますとツマベニチョウは、奄美大島あたりでは1年間に数回(4回以上) |

| 周年発生するとありますが、この蝶を宮崎で実際に飼育されたことのある方に伺いました |

| ところ、餌となるギョボクさえ準備できれば、比較的容易に成虫を得ることが出来る旨を |

| 教えて下さいました。(いろいろなケースがあるとのことですが、夏の事例を取り上げま |

| した) |

| 「通風のよい袋で覆った鉢植えギョボクに母蝶を放すと、やがて産卵を始めてくれる。 |

| 卵期約5日、幼虫期約28日、更に1週問の蛹期を経て成虫になる」とのことで、産卵数は |

| 「狭い空問内では母蝶の傷みも早く、せいぜい50卵程度。ゆったりした飼育室か自然条件 |

| 下であれば優に150卵以上は産む」とのことでした。 |

| 〔3〕鹿児島県の指宿市と山川町の取りくみ |

| 鹿児島県の指宿市と山川町がツマベニチョウの増殖のために、ギョボクの植栽とツマベ |

| ニチョウの放蝶について実施されたことなどを書かれた文章がありますので、次にその概 |

| 略を紹介します。 |

| …ツマベニチョウは、アジアの熱帯・亜熱帯に広く分布し、南九州はその分布の北限に当 |

| たるが、その華麗な姿は特に人々の関心を集め、人家周辺も生息地となることから、薩摩 |

| 半島南部の指宿市と山川町で1979年(昭和54年)に食樹ギョボクの植栽と放蝶が行われる |

| ようになり、同地方では、個体数の増加と生息地の拡大が認められるようになった。 |

| 山川町ではギョボクの植栽を始めるまで毎年ある程度の個体数が発生していたようで、 |

| この地域がツマベニチョウの確認された自然分布の北限であった。 |

| 指宿市では、1979年1月に市の推進協議会が発足し、5月に徳之島からギョボクの苗19 |

| 本を取り寄せて公園に植えたほか、種子2000個を播種して1600本の苗を育てた。その後も |

| 計画的に各地に植栽を続け、丹波小学校や柳田小学校にビニールハウスの飼育舎を建てて、 |

| ツマベニチョウの飼育を始めるとともに市内の小、中学校、老人クラブ、老人ホームなど |

| に700本の苗を配った。 |

| 山川町でも1979年に観光課がギョボクの植栽を始めて90本を町内に配布、さらに翌年に |

| 166本、翌々年に68本が植えられた。これによって、町内全域でかなりのツマベニチョウ |

| の個体数が見られるようになった。 |

| その後指宿、山川両市町の地道な増殖事業により、ツマベチョウもすっかり定着していっ |

| たようであるが、1989年(平成元年)から、国の「ふるさと生き物の里」に選定されて新し |

| い段階を迎えた。 |

| この事業の指定は全国で119件で、蝶は20件が選定されている。山川町と指宿市は「ツ |

| マベニチョウの舞う里」ということで、選定理由は「地元スポーツ愛好者、スポーツ少年 |

| 団、小学生らが協力して、食樹であるギョボクの植栽、保存、移植等の活動を行っている。 |

| また、山川町内の小学生と指宿市が、飼育ハウスを建設し、保護増殖に取り組んでいる」 |

| とある。 |

| 具体的には、山川町では水産商工課の観光係が担当し、全小学校(4校)に飼育用のビ |

| ニールハウスを作っている。ギョボクは町有地で実生苗を仕立ててあちこちに配布、植栽 |

| を進めているという。指宿市では観光課の公園係が担当し、やはりギョボクの植栽を進め |

| ている。 |

| このようにして、分布北限地で細々と維持されてきたツマベニチョウの個体群は、人に |

| よる食樹の植栽、放蝶、吸蜜植物の植栽などによって著しく個体数を増加し、土着の北限 |

| が引き上げられた。…(福田晴夫氏の「薩摩半島におけるツマベニチョウの食樹植栽と放 |

| 蝶による分布拡大」から抜粋) |

| 〔4〕西之表市に「ツマベニチョウの館」出現 |

| 1997年(平成9年)の6月28日の南日本新聞に「天敵のいない楽園でツマベニチョウ乱 |

| 舞」という楽しい記事が載りました。その内容と写真は… |

| 「西之表市の種子島開発センター・鉄砲館の中庭で飼育しているツマベニチョウが次々 |

| と羽化、優雅な舞いを見せ、観光客の目を楽しませている。同館の中庭は、約60平方メー |

| トルでヘゴやバナナの木、ツマベニチョウの食草のギョボクなど、多くの亜熱帯植物を植 |

| えている。“蝶の舞いを来館者に楽しんでもらおう"と、3年前から吹き抜けの天井に |

| ネットを張って飼育している。 |

| ツマベニチョウは日本最大のシロチョウ。4月にことし1回目の羽化があり、現在の蝶 |

| は6月に羽化した。約40匹が天敵のいない<楽園>を乱舞。上を飛ぶ習性があるらしいが、 |

| 朝、職員が新鮮なハイビスカスの花を人れ替えると、競って蜜を吸いに群がってくる。ひ |

| としきり蜜を吸うと、上昇して1ヵ月余の短い命を惜しむように、みやびの舞いを見せる」 |

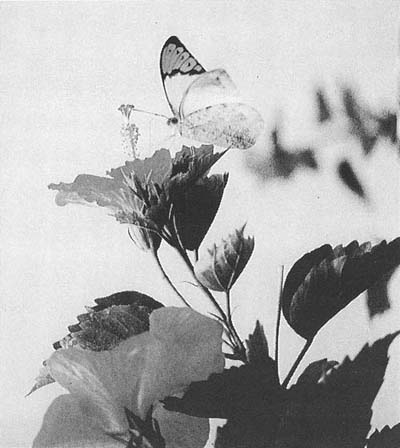

ハイビスカスのみつを吸うツマベニチョウ(南日本新聞社撮影)

種子島開発総合センター 鉄砲館のツマベニチョウ

(種子島開発総合センター・鉄砲館撮影)

指宿小学校校庭のギョボク

(岩崎郁雄氏撮影)

| エッセイ |

| 次の文章は、みやざきの文学−平成9年度県民芸術祭・芸文協発足記念「文芸コンクール」 |

| 作晶集から転載(芸文協第65号文書により承認)したものです。 |

| ッマベニチョウのことを知ったのは今から30数年も前に、国鉄の大隅線が開通した際の |

| 沿線案内で、「大隅半島先端の佐多岬にはシロチョウ科最大の美しい蝶がいる」との記事 |

| を見た時であった。 |

| ツマベニチョウは名前の通り前翅の先端が紅色の、翅をひろげた大きさが10センチ内外 |

| もある白い蝶で、当時佐多岬が分布の北限となっていた。まだ珍しくて写真でしか見るこ |

| とが出来なかった。 |

| この蝶を実際に目にしたのは平成6年の8月、宮崎県総合博物館で開催された |

| 「宮崎−チョウの世界」展であったが、その余りの美しさに魅せられて私は何回も見に行った。 |

| そのツマベニチョウを4頭も採ることが出来たのは、その夏屋久島の縄文杉を訪ねた際 |

| に、偶然に同宿した長崎県の青年のお陰であった。彼は徹底した蝶マニアで、蝶の採集か |

| ら帰って来ると、展翅作業を済ますまでは風呂にも入らず夕食も摂らなかった。長期間の |

| 休暇が得られることから船員をしており、およそ1ヵ月沖縄で蝶の採集をした後、ここに |

| 来て1週間になるが、明日は奄美大島に渡る予定とのこと。私の希望を知ると快くツマベ |

| ニチョウの現れる場所にレンタカーで連れて行き、なんなく願いを叶えてくれた。 |

| その頃、鵜戸神宮の境内にもツマベニチョウが棲んでいることを知ったが、前年の台風 |

| の被害で幼虫が食べる樹木の「ギョボク」の多くが倒れて数が激減し、今後の発生が憂慮 |

| されると新聞で報じられた。これを救うにはギョボクの補植が何よりと考えた私が、地元 |

| の新聞の投稿欄を通じてその旨を訴えたところ、県立宮崎南高等学校の室屋瀧雄先生から |

| 誠に有り難いお知らせをいただいた。 |

| 室屋先生とは一面識も無かったが、たまたま家族と鹿児島に出掛けた留守中に、わざわ |

| ざお越し下さったらしく、帰ってみると玄関先に、高さ約60センチほどのギョボクの苗木 |

| と1通の手紙が置いてあり、読んだ私は涙が出るほど嬉しかった。その内容は |

| …小生の郷里は鹿児島県の山川町です。ツマベニチョウを町の蝶に指定して、町民あげ |

| て保護に努め、私の父も幼虫の餌となるギョボクを増やそうと100本程を育てています。 |

| 先日のあなたの呼びかけを話したところ「全部鵜戸神宮にあげてもよい」と言いますので、 |

| 正月に私が帰省した折りに苗木を持ち帰り、来年の春に宮崎植物研究会や昆虫同好会のメ |

| ンバーで神宮の山に植える予定です。ご期待下さい…というのであった。 |

| こうして平成7年3月21日、前記の皆さんに私も加えていただいて、神宮の職員の方た |

| ちと、ギョボクの苗木全部を境内の山に植えることが出来た。 |

| 一方、これと並行して宮崎交通の岩切達郎社長さんにも、「ツマベニチョウが日南海岸 |

| に飛ぶように、幼虫の餌のギョボクと成虫の蜜源のハイビスカスなどを、日南海岸のあち |

| こちに植えて下さいませんか。ダイナミックに花から花へと飛び回る綺麗な蝶はきっと旅 |

| 行者に喜ばれると思います」と、お願いの手紙を差し上げた。 |

| これに対して早速岩切社長さんは、「このような提案は誠にありがたい。ギョボクをな |

| るだけ早く増やして植えるように」と会社の植物園の責任者に指示されたそうで、植物園 |

| では今も苗木の入手や増殖に努められていると伺っている。 |

| また、鵜戸神宮近くの岬に「サンメッセ日南」の施設が完成しかけた昨年の春、私は此 |

| 処にもギョボクとハイビスカスを植えていただこうとお願いに行った。すると責任者の方 |

| は即座に「そのようにするので苗木の斡旋を頼む」と言われ、屋久島の知人や鹿児島大学 |

| の先生のお力添えを得て何とかしようとしたが、特殊な樹木のため市販などされておらず、 |

| 十分に対応出来ていないのが現状である。 |

| そこで自分なりに増やせないかと挿し木をしてみたところ、10木のうち3本がつがって |

| 目下15センチ程に育っている。今年はその経験をもとにもっと沢山挿し木をしたいと、挿 |

| 穂用の小枝を宮崎交通の苗園を訪ねてお願いしたら、主任さんが快く分けて下さったばか |

| りか挿し木の秘訣までも教えていただいた。 |

| そして何気なく話された「去年青虫が1匹ついていましたよ」との一言に私の胸は躍っ |

| た。もしやツマベニチョウでは?と手元の蝶類図鑑をお見せすると、間違いなくそれはツ |

| マベニチョウの幼虫であった。 |

| 苗園は宮崎市に入って間もなくの「いるか岬」にあり、も少し行けばフェニックスドラ |

| イブインである。九州最南端の佐多岬から30年もかかって鵜戸神宮まで辿りついたツマベ |

| ニチョウが、僅か1年で此処まで北上してくれたかと嬉しくてならなかった。 |

| それと同時に、これから七浦七峠のあちこちに、ギョボクとハイビスカスを植えること |

| によって、あのツマベニチョウが日南海岸を優雅に飛び交う様子を見るのも、そう遠い将 |

| 来のことではないと思うと、私の心はご協力をいただいた皆様への感謝の念で一杯になっ |

| た。 |

| テレビ対談 |

| 次の対談は宮崎放送(MRT)の「チュンチュンアンテナ・南邦和の水曜コラム」で、平成7年 |

| 6月7日に放送されたものを筆記しました。南邦和さんは日本エッセイスト・クラブ会員で、 |

| 詩人としても有名な方です。放送は南さんのトークを中心に、宮崎の時の話題等を広く取 |

| り上げて紹介されるユニークな番組として、好評のうちに一年間放送されました。 |

| (南)今日は海老原さんに標本を持って来て頂いたんですが、皆さんは「ツマベニチョウ」 |

| という蝶のことはご存じでしょうか。 |

| (MRT)いや一。あまり…北限が宮崎だということで… |

| (南)鵜戸神宮が北限だということを私も最近、海老原さんに聞いたのですが、そのあたり |

| のことをいろいろ伺ってみたいと思います。海老原さんがこの蝶に魅せられた動機と |

| いうのは… |

| (海老原)一昨年の夏、屋久島に行きました。その時、尾之間という所にハイビスカスの並 |

| 木がありまして、そこに空からツマベニチョウが次つぎに舞い降りて来て花に止まっ |

| たのです。こんなに綺麗な蝶が、こんなに沢山とびっくりしました。それがキッカケ |

| でした。 |

| (南)非常に縛麗な蝶ですね。これは橙(だいだい)色というか朱色が美しいですね。裏の方 |

| は枯れ葉色ですね。 |

| (海老原)ハイ。この小さい方が雄で翅(はね)に黒い点々がある方が雌です。雄が小さいの |

| は、たまたま越冬したものを標木にしたためで、翅(はね)を開いたときの大きさは9セ |

| ンチから11センチの大型の白蝶です。 |

| (南)屋久島でご覧になったそのツマベニチョウの北限が鵜戸神宮であるというのはいつご |

| ろ分かったのですか。 |

| (海老原)県の総合博物館の岩崎先生が、あそこに棲息しているのを平成元年に確認されま |

| した。それから毎年飛んでいるのを見て、喜ばれていることで知りました。 |

| (南)ツマベニチョウは東南アジアの方から海を渡って来たのでしょうけれども、最初は迷 |

| 蝶が次第に土着してゆくという形で広がっていくんでしょうね。 |

| (海老原)ハイ。私もそう思います。鵜戸神宮の境内にギョボクという烏賊(いか)の疑似餌 |

| をつくる南方系の植物が生えています。それを食べてツマベニチョウの幼虫が育って |

| 定着したのだと思います。 |

| (南)海老原さんが昨年あたりから、そのツマベニチョウの危機を熱心に訴えておられるの |

| ですが、それは餌となるギョボクが少なくなったということで、心配なさっているの |

| でしょうか。 |

| (海老原)ハイ。先程の岩崎先生が台風の後に行って見られたところ、ギョボクのほとんど |

| が倒れてしまい、蝶が見られなくなった。そのことが新聞に載って私も心配になりま |

| した。 |

| (南)それでギョボクの援助というか、助けていただいた方がおられたということですね。 |

| (海老原)そうです。私は大変感激しました。この危機を何んとかしたいと考えて、宮崎日 |

| 日新聞にその旨を投稿しましたところ、すぐに宮崎南高校の室屋瀧雄先生から、嬉し |

| いお便りをいただころ、そっくり鵜戸神宮に上げてもよいとのことなので正月の休み |

| に帰郷した際に宮崎に持ち帰り、春になったら植物研究会と昆虫同好会のメンバーで |

| 鵜戸神宮に植えます。ご期待下さいという内容でした。なお山川町は、ツマベニチョ |

| ウを「町の蝶」に指定して、町を挙げてその増殖に努めており、先生のお父さんも、 |

| そのために育てて来られた苗だったそうです。 |

| (南)なるほど、救いの手を差し伸べられたということですね。いま鵜戸神宮が北限という |

| ことですが、そうしますと餌になる木や蜜源を増やすことによって、ツマベニチョウ |

| を宮崎県内に繁殖させることは可能なのですか。 |

| (海老原)ハイ。それを一番期待しているのです。今度、鵜戸神宮にギョボクを植えたこと |

| によって、ツマベニチョウが復活しますと、並行して蜜源のハイビスカスやランタナ |

| などを植えれば、サボテンハーブ園とか、フェニックスドライブインとか、野島あた |

| りに北上してくれるものと期待しています。 |

| (南)海老原さんの最終的なご希望としては、蝶の生態を何時でも観察できる生態園が、宮 |

| 崎にも出来るといいなということのようですが… |

| (海老原)ハイ。それはとても金のかかることですが、青島あたりにそのようなものが出来 |

| たら、宮崎の観光のためにも役に立つのではないでしょうか。 |

| (南)そうですね。 |

| (MRT)そのためには、ギョボクというものを宮崎の近郊に植える必要があるということです |

| ね。本当にロマンあふれるお話をありがとうございました。 |

| この小冊子は県内外の沢山の方々のお力添えのお陰で出来上がりました。 |

| 原稿を取りまとめるなかで、人為的にツマベニチョウの誘引、飼育をはかってよいかどう |

| かを真剣に考えました。 |

| しかし、平成7年にギョボク100本を植樹した鵜戸神宮の森に、ツマベニチョウが目に |

| 見えて増えた様子はなく、食樹の増植だけが決め手でないことが分かりました。私たちが |

| 植樹した翌年の平成8年の初夏に調査した時点で、ギョボクに40数頭も付いていた幼虫が、 |

| その後再調査した時には蛹になった形跡は全く見当たりませんでした。自然のままでは天 |

| 敵も多く、如何に厳しい現実であるかを思い知らされました。 |

| そして今回、ツマベニチョウの誘引、増殖に成功した指宿市や山川町の実例を知るにつ |

| れて、やはり鵜戸神宮の蝶にも手を貸してやることが必要なのだと思うようになりました。 |

| 昆虫について専門的な知識も乏しく、門外漢の私がこのような小冊子を公刊すること自 |

| 体がおかしいと思われる方も多いと思います。にもかかわらず、何十年もかかって鵜戸地 |

| 区にたどりついた可憐なツマベニチョウのことを考えると、やむにやまれぬ気持ちで皆様 |

| にお願いをすることにした次第です。 |

| 何卒皆様のご指導、ご支援をお願いいたします。 |

| ※表紙の写真はツマベニチョウの雄で日南市鵜戸神宮産。岩崎郁雄氏の撮影によるものです。 |